Г

ГАБЕЛЬ, ГАБЛЬ (ст.-франц. gable), французское название остроконечного фронтона — вимперга (ср. щипец).

ГАБЕЛЬ, ГАБЛЬ (ст.-франц. gable), французское название остроконечного фронтона — вимперга (ср. щипец).

ГАВИТ (арм. gavit — двор), в архитектуре древней Персии и Закавказья — храмовая пристройка, притвор. То же, что в западноевропейской архитектуре нартекс. В средневековой архитектуре Армении — большой зал, перекрытый сводами.

ГАКЛИ (укр.), большие отесанные камни. То же, что квадры.

ГАЛЕРЕЯ (итал. galleria, от galla — открытый), узкое протяженное помещение, обычно перекрытое сводами, на аркадах. Древние гробницы III — II тысячелетий до н. э., состоящие из коридора — дромоса и погребальной камеры, называют галерейными В древнерусской архитектуре традиционными являются обходные галереи вокруг здания храма (см также анфилада; гульбище; лоджия). В парадных галереях дворцов XVII — XVIII вв. размещали художественные коллекции. Отсюда значение слова “галерея” — выставочный зал или собрание произведений искусства.

“ГАЛЕРЕЯ КОРОЛЕЙ”, неточное название горизонтального яруса западного фасада готических соборов (над вимпергами порталов), в нишах которого размещены статуи ветхозаветных пророков и царей.

ГАНКА, ГАНОК (укр., через польск. ganek, из нем. Gang — проход, коридор), в архитектуре юго-западных славян — приступок, крылечко с навесом и перилами у входа в дом. В ином значении — фигурная балясина.

ГАРБА, см. анда.

Д

ДВУСВЕТНЫЙ ЗАЛ (см. зал), парадное помещение, зал с высотой стен в два этажа (не разделенных перекрытием) и двумя рядами окон. “Вторым светом” называют верхний ярус стен и окон.

ДВУСВЕТНЫЙ ЗАЛ (см. зал), парадное помещение, зал с высотой стен в два этажа (не разделенных перекрытием) и двумя рядами окон. “Вторым светом” называют верхний ярус стен и окон.

ДЕАМБУЛАТОРИЙ (франц. deamboulatoire, от лат. deambulatio — обход), в западноевропейской архитектуре романского и готического периодов — обходная галерея за главной апсидой. Ранняя форма названия — амбулаторий (см. также хор).

ДЕКАСТИЛЬ (греч. dekastylos, от deka — десять и stylos — опора, колонна), храм с десятью колоннами на переднем и заднем фасадах (ср. гексастильный храм).

Ж

ЖЕМЧУЖНИК — орнамент в виде ряда круглых или овальных элементов (ср. бусы; овы). Русское название — перлы.

ЖЕМЧУЖНИК — орнамент в виде ряда круглых или овальных элементов (ср. бусы; овы). Русское название — перлы.

ЖЕРТВЕННИК, см. алтарь; храм.

ЖИКОВИНА (от жук), в древнерусской архитектуре — фигурная кованая дверная петля.

Архитектурный словарь:

А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О,

П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Э, Я

З

ЗАКОМАРЫ (др.-рус. комора, от греч. kamara — свод), в древнерусской архитектуре — наружные полукруглые завершения прясел (плоскостей стен, расчлененных по вертикали выступами — лопатками). Соответствуют сводчатому перекрытию внутри здания. Обычно древнерусский храм разделен двумя рядами опорных столбов на три нефа. Соответственно этому фасады храмов делятся вертикальными лопатками на три части и имеют три закомары вверху. Отсюда выражение “позакомарные перекрытия”. Декоративные подобия закомар, не связанные с конструкцией сводов, называют кокошниками.

ЗАЛ, ЗАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (франц. salle, др.-инд. saja — тень, защита), обширное помещение, имеющее примерно равные размеры в длину, высоту и ширину. В отличие от удлиненных базиликальных построек, зальные являются результатом эволюции композиции крестово-купольных храмов либо базилик без трансепта с нефами одинаковой высоты (см. также двусветный зал).

И

ИЗОДОМИЯ (от греч. isos — равный и domos — дом, жилище), техника каменной кладки из одинаковых квадров, значительных по размеру. Характерна для архитектуры древней Греции (см. тектоника; стереотомия).

ИЗОДОМИЯ (от греч. isos — равный и domos — дом, жилище), техника каменной кладки из одинаковых квадров, значительных по размеру. Характерна для архитектуры древней Греции (см. тектоника; стереотомия).

ИЗОМЕТРИЯ (от греч. isos — равный, одинаковый и metron — мера), способ изображения какого-либо объекта на плоскости, в котором соединяется фронтальная проекция с видом бокового фасада и плана (вида сверху) под углом 45°. Такой способ изображения часто используют в архитектурном проектировании (ср. аксонометрия).

ИМПЛЮВИЙ (лат. impluvium — водосбор), в атриуме древнеримского дома — небольшой четырехугольный бассейн, находящийся под таким же отверстием в кровле — комплювием. Служит для сбора дождевой воды, хозяйственных нужд, создает уют и прохладу.

ИМПОСТ (франц. imposte, итал. imposta, от лат. impono — возлагаю, ставлю), камень, плита, находящаяся между пятой арки, свода и вертикальной опорой — столбом, пилоном, колонной. Вначале в архитектуре Византии и романских храмах Западной Европы импосты использовали для того, чтобы уравнивать по высоте колонны, взятые из разных античных построек. Капитель, которая имеет дополнение в виде импоста (четырехгранной усеченной пирамиды наверху), называется импостной капителью.

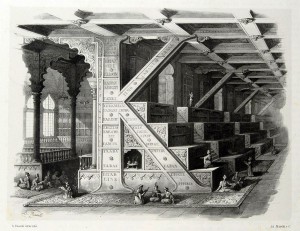

К

КАБЛУЧОК, профиль, или облом, иначе — обратный гусёк. Профиль двойного S-образного изгиба, имеющий выпуклый полуовал наверху и вогнутую часть — выкружку — внизу, напоминает форму каблука, отсюда название (см. также сима).

КАБЛУЧОК, профиль, или облом, иначе — обратный гусёк. Профиль двойного S-образного изгиба, имеющий выпуклый полуовал наверху и вогнутую часть — выкружку — внизу, напоминает форму каблука, отсюда название (см. также сима).

КАВАЛЬЕР (польск. kawaliera, итал. cavalliere, от лат. cavo — пещера, грот), в средневековой крепости — внутреннее оборонительное сооружение, боевая площадка, огороженная стенами либо возвышающаяся над бастионами. Иногда то же, что бартизана, башенка на углу бастиона.

КАВЕДИУМ (лат. cavedium — углубление, от cavus — пустой), часть древнеиталийского дома, внутренний дворик под открытым небом. Большие дворы называли атриум (см. также кортил; мегарон; перистиль). В римском театре каведиум — ряды мест для зрителей.

КАЗИНО (итал. casino — домик, от лат., итал. casa — дом, жилище), в архитектуре Италии — небольшой дом, городской дворец. Большие дворцы называют палаццо (см. также вилла).

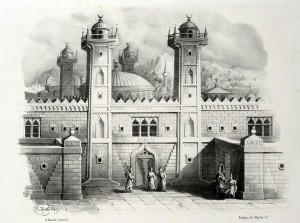

Л

ЛАВРА (греч. labra — “построенная из камня”), в Византии — церковная постройка, обнесенная каменной стеной. Позднее — крупный монастырь.

ЛАВРА (греч. labra — “построенная из камня”), в Византии — церковная постройка, обнесенная каменной стеной. Позднее — крупный монастырь.

ЛАГИ (от ст.-слав, лагать, укладывать), горизонтальные брусья деревянной конструкции.

ЛАКВЕАРИИ, ЛАКУНАРИИ (лат. laquearia, lacunaria, от lacus — впадина), в древнеримской архитектуре — квадратные углубления, аналогичные древнегреческим калимматиям. Позднейшее название — кессоны (ср. локули; лоток; ширинка).

ЛАМБРИ, см. панель.

ЛАНЖЕРОН (франц. langeron, от langer — пеленать), горизонтальная балка строительной конструкции, тяга.

ЛАНТЕРНА (лат., итал. lanterna — лампа), небольшая башенка, “фонарик” на вершине купола. Через ее оконные проемы освещается подкупольное пространство.

ЛАТЕРАРИЙ (от лат. later — кирпич, плитка), каменщик, мастер кирпичной кладки.

ЛАТОМУС (лат. latomus, из греч. lathomos — каменотес), средневековое название каменщика (ср. аппаратор; латерарий; масон; стереотомия; тектоника).

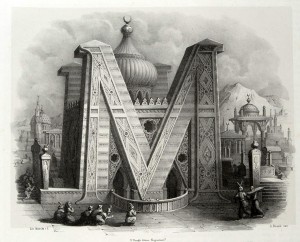

М

МАВЗОЛЕЙ (греч. mausoleion), мемориальное сооружение, надгробие. Название по имени правителя Карии (Малая Азия) Мавсола (правил в 377 — 353 гг. до н. э.). Для его захоронения в г. Галикарнасе возвели грандиозное сооружение, одно из семи чудес света (не сохранилось).

МАЗАР (араб, mas’ar — место паломничества), в мусульманском искусстве — надгробие праведника, мемориальное сооружение.

МАКОВКА (от мак — растение с округлой зерновой коробочкой), навершие, глава, верхняя часть купола.

МАНСАРДА (франц. mansarde), чердачное помещение, используемое под жилье. Название от фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (1598 — 1666), который строил по французской традиции дома с высокими кровлями и мансардными (в русском лексиконе — слуховыми) окнами.

МАНЬЕРИЗМ (итал. manierismo — вычурность, манерничанье), течение, которое развивалось в архитектуре Италии во второй половине XVI в., позднее в других странах, иногда параллельно со стилем Барокко. Возникло на основе достижений архитектуры Итальянского Возрождения конца XV — начала XVI в. Архитекторы-маньеристы, в отличие от мастеров Барокко, не привносили в композицию зданий какие-либо новшества, иные принципы формообразования, а лишь варьировали, усложняли и причудливым образом сочетали старые мотивы, отсюда название.

МАРТИРИЙ (лат. martyrium, из греч. martyrion — свидетельство, поручительство), мемориальное сооружение, памятник в честь первых христианских мучеников.

Н

НАЛИЧНИК (от лик, лицо), обрамление оконного или дверного проема.

НАЛИЧНИК (от лик, лицо), обрамление оконного или дверного проема.

НАОС (греч. naos — домик, жилище), в древности — святилище, деревянный ящик, в котором хранили статуэтку божества. Позднее в классической архитектуре Древней Греции — центральное помещение храма, в котором находилась статуя. Переднюю часть именовали пронаосом, позади наоса располагались адитон и опистодом. В средневековье — неф.

НАРТЕКС, НАРФИК (греч. narthex — емкость, коробочка), пристройка с западной стороны храма. В раннехристианских базиликах — поперечная галерея у западной оконечности нефа. К нартексу примыкал атриум. То же в русской архитектуре — притвор.

НЕБО, в русской деревянной архитектуре — дощатый потолок в форме усеченной пирамиды, закрывающий часть внутреннего объема шатра, венчающего здание церкви. “Небо” расписывали орнаментом и изображениями Вседержителя, архангелов и евангелистов.

НЕКРОПОЛЬ (греч. nekropolis — город мертвых), кладбище, ансамбль монументальных надгробий, стел, статуй (ср. колумбарий; кенотаф; мастаба).

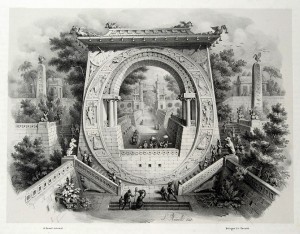

О

ОБЕЛИСК (греч. obeliskos, от obelos — вертел, клин, клинок), монумент в виде сужающегося кверху каменного столба. Обелиски, по-египетски — техен (“солнечный луч”), появились в искусстве Древнего царства (около 2500 г. до н. э.). Обелиск символизирует священный камень Бен-Бен, на который, по преданию, взошло родившееся из первозданного океана Солнце. В дальнейшем обелиски символизировали мощь фараонов. Их устанавливали попарно перед пилонами храмов.

ОБЕЛИСК (греч. obeliskos, от obelos — вертел, клин, клинок), монумент в виде сужающегося кверху каменного столба. Обелиски, по-египетски — техен (“солнечный луч”), появились в искусстве Древнего царства (около 2500 г. до н. э.). Обелиск символизирует священный камень Бен-Бен, на который, по преданию, взошло родившееся из первозданного океана Солнце. В дальнейшем обелиски символизировали мощь фараонов. Их устанавливали попарно перед пилонами храмов.

ОБЛОМ, в архитектуре — чертеж, изображение архитектурной детали в разрезе — поперечном сечении. То же, что профиль.

ОВЫ (лат. ovum — яйцо), элемент античного орнамента, состоящего из чередующихся яйцеобразных форм (с заострением книзу и срезанных наверху) и стрельчатых элементов (ср. ионик).

ОДЕОН (греч. odeion, от ode — песня), в Древней Греции — небольшое круглое или овальное в плане здание для музыкальных состязаний. В отличие от театронов, одеоны имели перекрытие типа толоса.